太原杏花嶺區名字由來

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:88|發布時間:2025-08-12

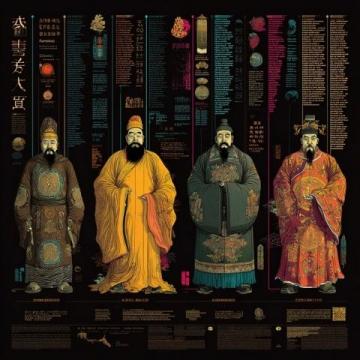

太原市杏花嶺區的名稱源于明朝時期的歷史背景。

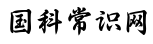

據記載,在洪武九年(1376年),明太祖朱元璋封其第三子朱棡為晉王,并令他駐節于太原。晉王的岳父永平侯謝成對當時的太原城進行了擴建,其中包括修建了規模宏大的晉王府。晉王府內設有一處花園,因種植了大量的杏樹,且地勢較高,故得名為“杏花嶺”。盡管朱明王朝已經消逝在歷史長河中,“杏花嶺”這一名稱仍然被沿用至今,并逐漸成為該地區的標志。

如今雖然已不再聞到杏花的香氣,但與杏花嶺相關的街道名如杏花嶺街、杏花嶺一條、杏花嶺二條、杏花巷等依然在使用中。這些地名不僅承載著深厚的歷史文化底蘊,還形成了以“杏花嶺”命名的社區、小區和小學等地標。

杏花嶺區位于太原市東北部,總面積約為170.2平方千米,常住人口為51.99萬人。該區下轄十個街道和兩個鄉,共有124個社區和50個行政村。

山西的面食文化豐富多彩,其中貓耳朵是杏花嶺地區的一道特色美食。制作時將面團搓成大拇指粗細的面條,再壓成蠶豆大小的小塊,用手指捏卷成類似貓耳朵的形狀。煮熟后配以作料炒制,口感鮮美。搭配材料可以根據個人口味選擇,如韭菜肉絲和蝦米,或者更講究一些的選擇蝦仁、蟹肉、冬菇、火腿等。

撥魚也是一種傳統的面食,制作方法是將軟化的面條用筷子一根根從鍋邊撥入沸水中煮熟。這種面柔軟且易于消化,通常搭配葷素澆頭或打鹵食用。

太原河漏是另一種富有特色的傳統食品,通過使用特制的河漏床和杠桿原理,使面條均勻地下到沸騰的水里。當面條達到一定長度時,用刀切斷煮熟,再配以各種澆頭或打鹵食用。這種面食不僅操作簡便、速度快,還非常適合集體食堂供應。

擦面是另一種易咀嚼且好消化的傳統美食。制作方法是將白面包在扁眼擦子上壓出面條狀,直接投入開水鍋中煮熟后配上各種澆頭或打鹵食用。這種面食特別適合老年人和牙齒不好的人享用。

杏花嶺區的豆制品類美食同樣頗具特色。邢黃牛腐干是其中的一種,它在制作過程中選料嚴格、配料考究且工藝精細,因此產品的色香味形均優于其他品牌的產品。1956年五友號合營到太原釀造廠時,邢黃牛腐干被定為太原市的名特產品之一。

油炸鹵制花干是另一種深受人們喜愛的傳統美食,采用獨特的工藝精加工而成。制作原料需選用皮薄、油性大且顆粒飽滿的上等黃豆,并經過去皮、浸泡、粉碎、過濾、煮漿等多個步驟才能制成。成型后的花干造型美觀獨特,不僅味道鮮美,而且富含營養價值。

山西腐乳是一種具有濃郁地方特色的調味品。它的表面為深紅色,內里則呈杏黃色,散發著獨特的香氣和酒香酯香。這種腐乳質地細膩、咸淡適口且口感豐富,深受廣大消費者的喜愛,并暢銷于城鄉市場。

(責任編輯:佚名)