五年福建行:山海情緣與城市印記

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:86|發布時間:2025-08-14

福建之旅:五載情緣的山海印記

自2002年至2007年,我與福建結下了長達五年的不解之緣。在這段時光里,我兩次踏足泉州,一次路過福州,還有一次途徑廈門。這段跨越五年的福建經歷,不僅記錄了改革開放后福建經濟社會的迅猛發展,更深刻地烙印了我對這片山海之地的獨特情感。

初識福州:榕城印象

2002年8月底,我和同伴兩人從南京出發,歷經20多個小時的火車旅程抵達福州。那時的福建鐵路系統尚未像現在這樣發達,沒有高鐵的便捷,我們的旅途顯得尤為漫長。抵達福州火車站時正值中午,我們根據事先查好的地圖,直奔福州軍區附近的福州師范專科學校招待所。暑假中的學校異常寧靜,辦理完入住手續后,我們來到教工食堂。至今仍清晰地記得那份油炸海魚——每條都有十厘米長,魚肉鮮嫩,幾乎看不到小刺。這份簡單而美味的事物,成為了我對福州最初的味覺記憶。

午后,我們在福州街頭漫步。與南京、上海相比,這座城市的天際線顯得低矮許多,但街頭的榕樹卻讓人印象深刻。我們循著“三坊七巷”的名聲,找到了這片明清風格的古建筑群。初看之下,這些古建筑略顯破舊,但細細品味,便能感受到其中蘊含的歷史韻味。三坊七巷位于市中心,八一七北路西側,于山之麓,安泰河邊,由十條坊巷組成,包括衣錦坊、文儒坊、光祿坊等,是福州古建筑的精華所在。這里走出了嚴復、沈葆楨等歷史名人,古樸的街巷與潺潺流水相映成趣,展現出閩越古城獨特的居住文化。

泉州印象:僑鄉風情

從福州乘坐中巴前往泉州,一路上顛簸卻充滿期待。泉州位于福建南端,晉江下游北岸,與臺灣隔海相望,是著名的僑鄉。那時的泉州已經完成改制,沒有一家國有企業,城市面貌呈現出獨特的形態——幾乎沒有五層以上的高樓,所見民居都是三、四層的紅磚自建房,外墻樸素卻內部裝修精致,每家都供奉著財神。這種獨特的城市景觀,折射出泉州作為僑鄉的特殊發展軌跡。

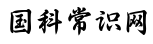

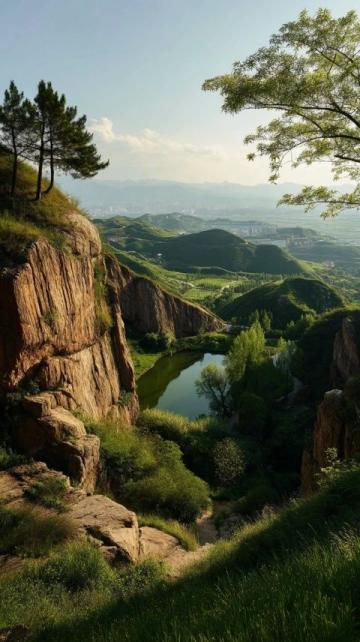

泉州的歷史底蘊深厚,宋元時期曾是世界上最大的海港之一,與埃及亞歷山大港齊名,是“海上絲綢之路”的起點。我們重點游覽了清源山和開元寺。清源山素有“閩海蓬萊第一山”之稱,山中道觀林立,最著名的是宋代雕刻的老君巖造像,高達5.1米的天然巖石老子像栩栩如生,堪稱道教石雕藝術的瑰寶。開元寺則始建于唐武則天時期,寺內48米高的鎮國塔和44米高的仁壽塔是中國現存最高最大的仿木結構樓閣式石塔,兩塔相距約二百米,巍然屹立于西街兩側,成為泉州古城的標志性景觀。

廈門掠影:海上花園

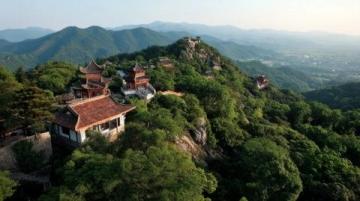

2007年,我們再次來到福建,這次是從南京飛往廈門。廈門位于福建東南沿海,與金門島隔海相望,是一座美麗的海濱城市。“城在海上,海在城中”的獨特地理環境,造就了廈門“海上花園”的美譽。盡管時間有限,我們只游覽了廈門市區和集美的一部分區域,但廈門的獨特風光已留下深刻印象。

緣分的轉折

第一次福建之行結束后,在回程途經上海的公交車上,我接到了省委黨校招生辦的電話,告知我被錄取為研究生的消息。當時考的是鹽城班,本想在鹽城就讀,圖個方便,但最終因為被省黨校本部錄取而放棄了這個機會。回首這段經歷,或許冥冥之中自有安排——福建五年的緣分,讓我收獲了比學歷更珍貴的山海記憶和人生感悟。

這五年間,我一直關注著福建的發展,也見證了福建從改革開放前沿到經濟騰飛的歷程。如今回想起來,福建不僅是一個地理概念,更是一種生活態度——像榕樹一樣扎根,像大海一樣包容,像山巒一樣堅韌。這段五年的緣分,值得我用一生去回味。

(責任編輯:佚名)