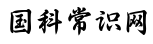

千年古剎天童禪寺:太白山麓的佛教圣地

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:84|發(fā)布時(shí)間:2025-08-14

坐落于風(fēng)光旖旎的太白山脈之中的天童禪寺,其歷史可追溯至西晉永康元年(公元300年),至今已逾1700多年。這座寺廟擁有深厚的佛教文化底蘊(yùn),在東南地區(qū)享有“佛國(guó)”之美譽(yù)。早在大約1700年前,一位來(lái)自北方的義興祖師在天童筑茅屋修行,因其高尚的德行感動(dòng)了玉帝,玉帝派遣太白金星化身為童子來(lái)保護(hù)他的修行,從而寺廟得名天童寺,山脈則被稱為太白山。值得注意的是,義興祖師到達(dá)中國(guó)的時(shí)間比達(dá)摩祖師早約220年。

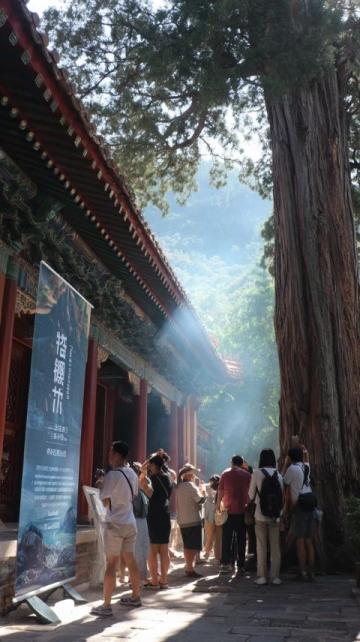

在宋寧宗嘉定年間,經(jīng)由宰相史彌遠(yuǎn)的奏請(qǐng),朝廷評(píng)定禪寺等級(jí)時(shí),天童禪寺被列為“五山十剎”中的第三位。明朝時(shí)期,明太祖冊(cè)封它為“天下禪宗五山之第二山”。到了清代,該寺廟又與鎮(zhèn)江金山寺、常州天寧寺及揚(yáng)州高旻寺并稱為禪宗四大叢林,并以嚴(yán)格的清規(guī)聞名于世,成為眾多僧人向往參學(xué)的圣地。

通往天童禪寺的第一道門戶是伏虎亭,它象征著佛寺中的“空門”。對(duì)于世俗之人而言,這座亭子代表著平安與保護(hù);而對(duì)于出家人來(lái)說(shuō),則寓意彌勒尊者慈悲為懷、寬容待人的精神境界。據(jù)傳,伏虎尊者曾用食物成功安撫了一只饑餓的老虎。

古山門作為通往天童禪寺的第二道門戶“無(wú)相門”,其歷史悠久可追溯到宋代。垂脊上的角獸形態(tài)各異,包括馬和獅子等動(dòng)物形象。兩側(cè)亭壁上刻有清宣統(tǒng)元年江南提督徐傳隆題寫的“龍飛”、“鳳舞”四字草書,這些作品體現(xiàn)了佛教中“攝心守道”的修煉之道。

景倩亭是通往天童禪寺的第三道門戶,也是古香道上的最后一座亭狀山門,標(biāo)志著佛寺中的“無(wú)作門”。垂脊上裝飾有虎和獅的形象。亭內(nèi)還刻有梵文六字真言磚刻,“唵嘛尼叭咪吽”,亦即“大明咒”或“觀音咒”,是觀音菩薩的心咒。

(責(zé)任編輯:佚名)