隋唐大運河南下畫弧:浚縣小河古鎮(zhèn)的千年商貿繁榮之路

作者:佚名|分類:生活雜談|瀏覽:88|發(fā)布時間:2025-08-14

#鶴壁頭條#運河蜿蜒:自西南至東北,在小河鎮(zhèn)東折而行,孕育出一座歷史悠久的古鎮(zhèn)

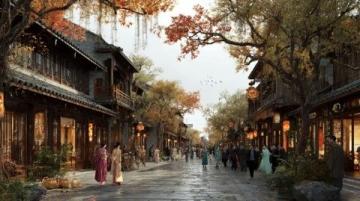

隋唐大運河浚縣衛(wèi)河段由西南向東北流淌,當它到達浚縣的小河鎮(zhèn)時,向東畫了一個巨大的弧線。這條曲線形成了長達十余里的“九灣畫屏”美景,并且延伸到了一個名為“道口”的千年古鎮(zhèn)。

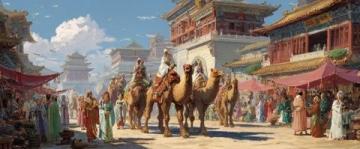

道口古鎮(zhèn)最初被稱為“李家渡口”。在宋金時期以前,古黃河流經此地,在當時這里是黃河北岸的一個重要渡口。由于該地區(qū)多為姓李的家庭經營船只擺渡業(yè)務,故而得名“李家渡口”。隋朝時開鑿的永濟渠(即隋唐大運河的前身)穿鎮(zhèn)而過,使得道口集鎮(zhèn)因為水運便利、商賈匯聚而變得繁榮。

在新中國成立之前,道口古鎮(zhèn)隸屬于浚縣管轄。古黃河未南遷前,浚縣與滑縣以河為界區(qū)分,左岸屬黎陽縣(即現今的浚縣),右岸則屬于白馬縣(現在的滑縣)。這條天然邊界從漢朝開始直至南宋紹熙五年(金明昌五年,公元1194年)黃河改道之前,一直未有變化。因此,位于古黃河左岸的道口古鎮(zhèn),歸屬于黎陽縣的行政管轄。

公元1194年,古黃河在陽武縣(現今新鄉(xiāng)市原陽一帶)決堤后東流,經過浚、滑兩縣的故河道逐漸干涸,只留下了一條綿延不斷的沙丘。于是,這條廢棄的黃河河道成為了劃分浚縣與滑縣邊界的界限,并一直維持到1949年中華人民共和國成立時止。之后,道口鎮(zhèn)被劃歸到了滑縣的管轄范圍。

在歷史上,道口古鎮(zhèn)因河而興,商貿繁榮,一直是除浚縣城之外最繁華的集鎮(zhèn)之一。根據清朝嘉慶年間《浚縣志》的記載:浚縣共有9個集市,其中縣城內的為每日一市,而四關則為每月一次輪流交易;到了乾隆五十六年(1791),知縣周書升將城內東街公所地改并成“周公集”,勒石以示。李家渡口(現今的道口鎮(zhèn))集市亦是每日一市,其余如新鎮(zhèn)、屯子等集市則為隔日交易。

自清末以來,隨著地理條件和社會經濟的變化,桑村廟、寇莊(現歸延津縣)、大賚店(今鶴壁新區(qū))、善堂、裴莊、孟莊以及十里鋪等地的集鎮(zhèn)逐漸興起。道口、宜溝、城廂及洪門等區(qū)域則因靠近鐵路和衛(wèi)河水路而迅速發(fā)展,成為了重要的貿易中心和物資集散地。由此可以看出,在清代時期浚縣的轄區(qū)包含了現今延津、滑縣和湯陰三縣的部分地區(qū),其領土范圍比現在要大得多。

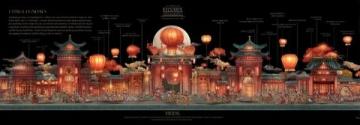

古時道口鎮(zhèn)以交通便捷聞名于世,集市因運河而繁榮昌盛。自隋代以后,衛(wèi)河通航南北可達百泉與天津之間,“帆檣林立”,“三百石之民船,四時暢行”;貨物南來北往,往來商旅絡繹不絕。由此可見,古道口鎮(zhèn)曾經擁有無比繁華的景象。

到了清末至民國中期,道清、道楚鐵路建成通車,從南部連接清化,向北延伸至楚旺,火車往返不斷,使得道口鎮(zhèn)成為水陸交通的交匯點。優(yōu)越的地理位置與發(fā)達的交通運輸條件為道口古鎮(zhèn)帶來了商業(yè)上的繁榮發(fā)展,運河岸邊商賈云集貿易繁盛,商鋪林立,各戶生意興隆,“日進斗金”,道口鎮(zhèn)由此聲名遠播成為了豫北地區(qū)重要的經濟重鎮(zhèn),并享有“小天津”的美譽。

(責任編輯:佚名)